分割型の自作キーボードで一番メジャーなKeyball。 自作キーボードマニアのみなさんなら、使ったことはなくとも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

私自身も、分割型キーボードに興味を持ち始めた頃にその存在を知り、ちょっと気になるよなーって感じでいろいろと調べたりしていたんですが、そんな中で発見したのがここでレビューする「mtk64erp」。

トラックボールに、2つのノブ(ロータリーエンコーダー)が搭載されている、普通のキーボードだと暇を持て余している親指にフルで仕事をさせる仕様に一目惚れし、購入するにいたったわけでして、今回はこちらをレビューしていきたいと思います。

mtk64erpについて

「mtk64erp」は、めんたこや氏が制作販売する半自作キーボードです。

初代モデル「mtk64e」から少しずつマイナーチェンジが重ねられており、二代目「mtk64el」ときて、「mtk64erp」は三代目のモデルとなります。

細かい改良点などは後々解説していくとして、なんとめんたこや氏、このキーボードを趣味で制作されているのだというから驚きです。

個人で制作されている分、作れる数にも限りがあり、発売されるとすぐに売り切れになってしまうほどの人気のキーボードということで、私も手に入れるまではけっこう時間がかかりました。

もともとはメルカリのみで販売されていたようですが、今は自社サイトなどでの販売がメインとなっているようで、詳しい入手方法についてはページ下部でご紹介させていただくとして、レビュー本編とまいりましょう!

mtk64erpレビュー

今回私は、mtk64erpを遊舎工房で購入しました。 たぶん知ったばかりのころは取り扱いがなかったんだけど、その後取り扱いがはじまったばかりくらいのタイミングでの購入です。

宅急便コンパクトの上から、もう一回段ボールで梱包された状態で到着。 中もしっかりとエアーキャップでくるまれた安心感のある梱包でした!

本体以外の同梱品は、以下のもので全部。

緑色の基盤は、別売りのフットスイッチを取り付けるための拡張キットです。 TRRSケーブルや、トラックボールやノブの交換用パーツなんかが付属していたのもありがたいポイント。 ただ、これらは「試供品」とのことだったので、購入するタイミング次第では内容が変わっているかもしれないので、あしからず。

PCと接続する用のUSB-Cケーブルは付属していないので、自分で用意する必要があります。

本体外観

mtk64erpは、「半自作」キーボードなので、本体は組み上がった状態で到着するのが、私のような初心者や、自分で組み立てをする時間がない人にとって嬉しいポイント。

まあ、私はキーボードを組み立てる時間なぞまったく取れないってほど多忙なわけではないですけど、ハンダ付けはハードルが高いですからね。 あと、自分のハンダ付け技術が信用できないから、自作したキーボードを安心して使えないという理由もあります。 私と似た感覚の持ち主のキーボードマニアも少なからずおられるのではないでしょうか?(笑)

こういう個人作成の自作キーボードを購入したのって、実は今回がはじめてなんですけど、意外と見た目にもしっかりとしていてちょっとびっくり。

左手側のキーボードに2つのノブがついているのが、このmtk64erpの最大の特徴だと言えるでしょう。 プッシュスイッチ付き、30クリックのAlps alpine低背エンコーダーは、前モデルよりも操作時の抵抗が少なくなっており、ホームポジションに手をおいたまま親指でスルスルと回転させることができます。

そしてこれがめちゃくちゃ便利! デフォルトでは、左が左右、右が上下カーソル操作に設定されていますが、たとえばマウススクロールだったり、フォトショのブラシサイズの変更に設定したりと、使い方次第で自由度は無限大。 ある意味、これが使いたくて買ったまであります。

右手部分は、トラックボールが搭載されており、これもホームポジションから手を動かすことなく親指で操作することができます。

ボールを操作している間はマウス用のレイヤーになり、普通のキーが各種クリックを担当します。

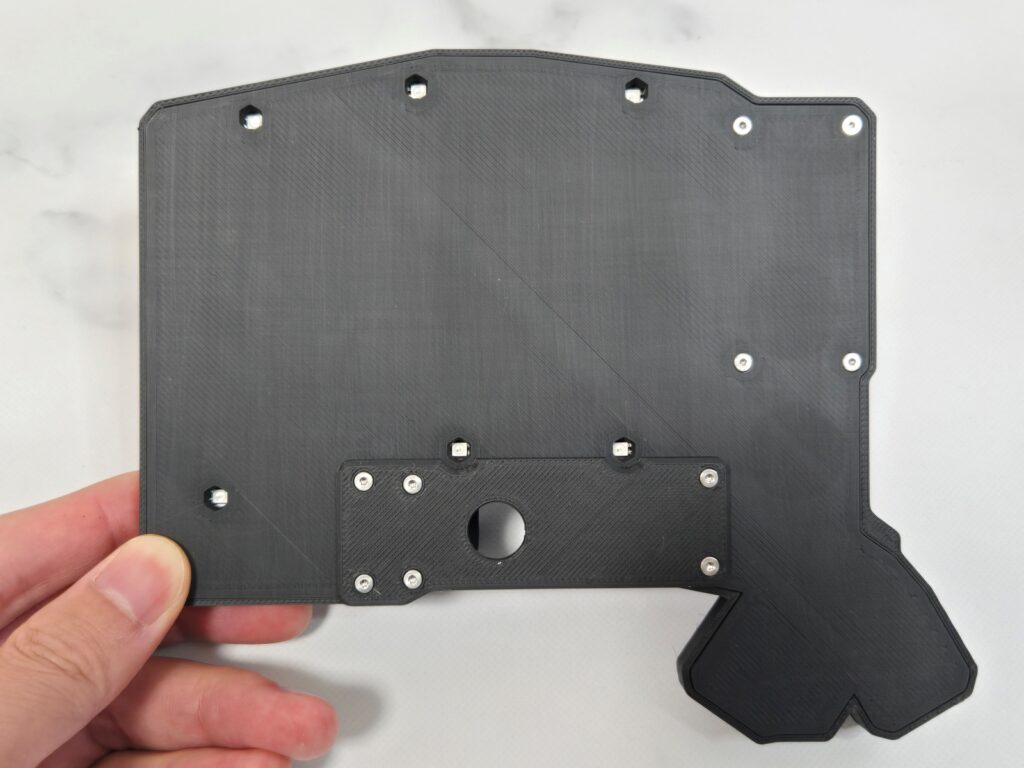

底面は完全にフラット。 3Dプリンターで作られているため、よく見ると積層痕があることがわかりますが、取り立てて気になるほどでもないレベル。

今は光ってないからわかりませんが、左右各6つのアンダーグローLEDが搭載されています。

ロータリーエンコーダー

ロータリーエンコーダーは、表面が滑り止めになっているので、親指で操作しても滑ったりすることはありません。

親指1本で操作する前提で考えると、前モデルよりも軽い操作感になっていることは大きな改善点だと言えるでしょう。 まじで便利です。

トラックボールケース

トラックボールケースにも改良がなされており、前モデルよりも低い位置にオフセットされています。 これによりロープロファイルキーを取り付けた際にも、タイピング時に干渉しにくくなります。

真横から見てみると、限界まで低くオフセットされていることがわかりますね。 前モデルに比べて、ボール上のカバーが張り出ていることで、誤操作も起こりにくくなっています。

酸化ジルコニウム(セラミック)製の支持球が3つ付いた受けには、ペリックスと互換性のある34mmサイズのボールを装着します。

親指キー周辺

mtk64erpのもう一つの特徴が、この扇型の4つの親指で操作するキー。 一番手前に来るキーが低くオフセットされていることで、奥側のキーを操作したときに干渉しにくくなっています。

ちなみにこの手前の2つのキーのみ、ロープロファイルのキースイッチが付いた状態で届きました。 ステムの形状が特殊なChocスイッチなので、これに合うキーキャップを事前に用意しておいたほうがいいでしょう。 私はこのキーキャップを持っておらず、買ってから数日はむき出しのキースイッチをダイレクトに操作していました。

OLED + レイヤー表示LED

左右キーボードにOLEDパネルが搭載されており、各種項目がここに表示されます。有機ELパネルで表示は鮮明だけど、文字がめちゃくちゃ細かいので眼が悪い人は全然見えないかもしれません。

表示されるのはUSBコードをつないでいる方だけで、もう片方にはなんか可愛いキャラクターみたいなのが表示されています。

一方、LEDの色で今のレイヤーがわかるのはとても便利。

LEDの下にあるネジは「物理リセットボタン」です。 短く2回押すことでキーボード本体をリセットできるのですが、見た目はネジが緩んでいるように見えるので、誤って無理やり締め込んだりしないように注意しましょう。

USB-C

USB-Cの差込口は左右両方についており、どっちに差し込んでもOK!

本体にキーを装着

それではいよいよ、本体にキースイッチを装着していきましょう。 キースイッチとキーキャップは付属しておらず、自分で準備する必要がありますので念のため。

ここでは、前にレビューした「Y68」についていた「TTC ゴールドピンク V2」スイッチを取り付けていきます。 Y68はむしろこのために購入したまである。 部品撮りしてしまってスマン!

キースイッチの取り付けは、ただ差し込んでいくだけなのでカンタンカンタン。 ただ、差し込む向きを間違えるとピンが曲がったり折れたりしてしまうので、それだけ間違わないように確認しながら作業するようにしよう。

ちなみにこのmtk64erp、Cherry MXスイッチのほかにも、FIXピンがないタイプのChocV1/V2スイッチにも対応していて、そういったロープロファイルのキースイッチを取り付ける際には表面のカバーを外して使います。

キーキャップはひとまず、手持ちの「残り火ドーン」を装着。 PBT製昇華印刷で、多くのレイアウトのキーボードに対応している、XDAプロファイルの汎用性の高いキーキャップです。

完成図

手持ちのペリックスのゴールドボールを装着して、とうとう完成。 見よ、mtk64erpのこの勇姿を!

・・・めちゃくちゃかっこよくないっすか?

平置きでも十分使いやすいんですが、ボールとかノブを操作すると滑ってしまうので、下に滑り止めを敷いて使うことにしました。 もっとちゃんとしたいなら、ホームセンターとかでゴム足みたいなのを買ってきて貼り付けるとよさそうですな。

トラックボールとノブの操作感

mtk64erpを検討している多くの人にとって気になるのが、トラックボールと(特に)ノブの操作感でしょう。

トラックボールを操作するときは、こんな感じでホームポジションに手をおいたまま親指で操作します。 親指トラックボールとそう変わらない感覚で操作できると思います。 キーボードのキーでクリックするのは、慣れるまで不思議な感覚ですが。

ノブを操作する時はこんな感じ。

右のノブのほうがより操作しやすく、左のノブを操作する時は親指を曲げて中に入れ込む形になります。 ノブというと普通は指でつまんで操作するものですが、mtk64erpだと基本的にこのスタイルになるでしょう。

親指のキーをロープロファイル化してみる

もうこれで完成してるんですが、さらに使い勝手を良くするために親指の3つのキーをロープロファイル化することにしました。

上記の通り、親指キーをロープロファイル化するには、まずカバーを外す必要があります。「T5 のトルクスレンチ」を使ってネジを外します。

キースイッチは、Lofree FLOW に採用されているKailh GHOSTスイッチにしてみました。

キーキャップは普通の高さのやつを装着して、ハイ完成!

これで各ポジションにあるスイッチの高さに差が出て、より使いやすくなりました!

キーマッピング

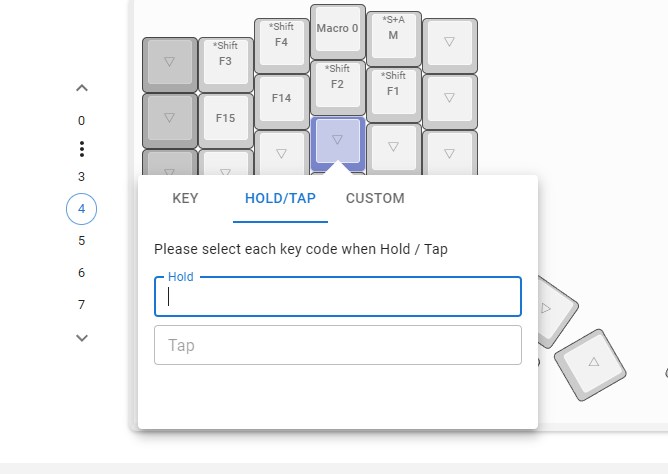

キーマッピングは、定番のVIAにも対応していますが、Ramapのほうが圧倒的に使いやすいのでそっちがおすすめです。

mtk64erpは、Remapにマージされているので、JSONファイルを使うことなくPCと接続してRamapを開くだけで認識してくれます。

レイヤーは7つまで使えるので、足りなくて困るということはまずないでしょう。

デフォルトの状態では、4つ分のレイヤーが設定されており、0が通常、1がShiftとの組み合わせ、2がテンキーとカーソルキー周辺、3がキーボードの動作の設定、7がマウス用レイヤーって感じです。

ここから自分が使いやすいように設定を詰めていくのも、また一つの楽しみなんだけど、そもそも私は7つものレイヤーを使いこなせる自信はない。

そしてこのRamap、ただキーマッピングができるってだけじなく、ホールドにも機能が割り当てできるのが特徴なんです。 たとえば、普通に押したらバックスペースだけど、押しっぱなしだとレイヤー移動とかそんな感じで、ひとつのキーで複数機能を使いわけられるということ。

ゆくゆくはタップダンス(2回連続押しで別の入力判定)にも対応するかもしれないとのことで、楽しみである反面、いよいよ使いこなせる気がしませんが(笑)

さいごに

そんな感じでKeyballの上位互換かもしれない、トラックボール&ノブ付き分離型キーボード「mtk64erp」のレビューでした。

この記事を書いている時点で、このキーボードを2週間ほど使っていますが、Kinesis Advantageで分離型に慣れていた私でも慣れるまでに1週間ほどの期間を要しました。

なので、初めての分離型だという人には、さらなる修行期間が必要になってくることが予想されます。

・・・が!

それを補ってあまりある機能性、ノブ・トラボ・レイヤーキーマッピングなどの機能による作業効率化は、キーボードマニアならずともPCで作業する機会のある人は看過できないポイント。

また、体を開いた状態でタイピングできることで、長時間の作業による疲れが軽減されるということは、私自身 Kinesis Advantageで体験済みです。

とくに私みたいな、体が大きめのおっさんにとっては普通のキーボードは、長時間タイピングするには姿勢が窮屈すぎるんですよね。

有線しかないこと、特殊すぎるキーボードゆえに一般的なキーボードには戻りがたくなるなどのデメリットはありますが、PC作業の効率化、姿勢の改善などを求めている方は検討してみてはいかがでしょうか。

なお、今回ご紹介したmtk64erp、もともとはメルカリのみで販売されていたようなんですが、現在はShopifyのめんたこや氏のページと、遊舎工房をメインに展開されているようです。

在庫が補充されても、すぐに売り切れになっちゃうので、こまめにチェックして入荷されたら即購入するくらいの勢いでないとなかなか買えません。 健闘を祈る!

Shopify:https://mentako-ya.myshopify.com/

メルカリ:https://jp.mercari.com/user/profile/371982076?afid=0098181673

Github:https://github.com/mentako-ya/mtk64erp

─── あわせて見て欲しい記事 ───

よっしー

よっしー次はmtk64erpをテンティングしていきます!

コメント