遊び・仕事・フィットネスとあらゆるシーンで大活躍のVRヘッドセット「MetaQuest3」ですが、不満な点がないと言えばウソになります。

そんなわけで、「ここがもうちょっとこうだったらいいのになあ!」という不満点を、ひとつひとつ改善していく記事です。

ガーディアン(境界線)をオフにする方法

まずひとつめが、「ガーディアン(境界線)」が気になってVRに集中できない問題。

現実世界から視界が完全にシャットアウトされるVRゴーグルを使う上で、家のカベや家具など周囲のものぶつからないための機能がこのガーディアンなんですが、この網目模様みたいなのが邪魔に感じてしまうときだってありますよね。

私の場合だと、ヘッドセットを装着して遊ぶ場所が家の中に4ヶ所くらいあるんですが、その度に境界線を設定し直す必要があって、これがけっこう面倒なんです。

そんな時に有効なのが、ここで解説する「ガーディアンを強制的にオフにする方法」です。

MetaQuest3で必須となっているガーディアンをオフにするためには、まず、「開発者モードを有効」にする必要があります。

そのやり方は、以下の記事の①と②で解説しているので、そちらを参考にしてください。

開発者モードを有効にできたら、ヘッドセットを装着し以下の操作をしましょう。

アプリライブラリから「設定」を開く。

次の画面で「システム」を選択。

左のメニューから「開発者」を選択。

「境界線」の右にあるスライドスイッチをオフにする。

(注意喚起のポップアップが開くので許可するを選択しましょう)

以上の操作で、VR内で境界線が表示されなくなります。

このスライドスイッチを再度オンにすることで、簡単にもとの状態に復旧することができます。

見られなくないアプリを非表示にする方法

極めてプライベートなVR空間において、自分以外の誰かに見られたくないアプリってありますよね?

以前は、アプリを非表示にすることは不可能だったんですが、最近のアップデートで(一応)それが可能になりました。

ただそのためには、アプリライブラリの画面で見られたくないアプリを一旦、アンインストールする必要があります。

アプリの右側の三点リーダーアイコンから、「アンインストール」を選択しましょう。

アンインストールしても、アプリ内のデータは保持されるので心配はいりません。

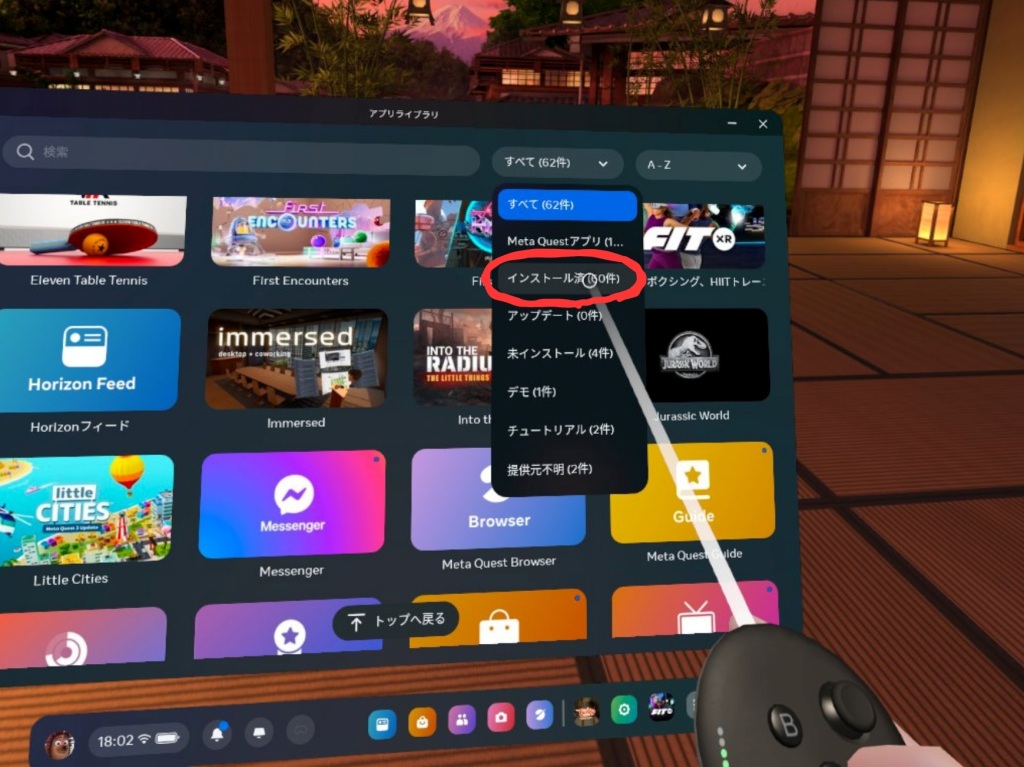

アンインストールできたら、右上のアプリ表示選択画面から「インストール済み」を選択することで、今インストールされているアプリのみの表示となります。

ただし、上の「すべて」を選択すると、アンインストールしたアプリも表示されてしまうので注意が必要ではありますがね。

長時間装着での痛みを改善

ヘッドセット本体はとても出来が良いMetaQuest3ですが、純正でついてくるゴムバンドで長時間装着すると、キリキリとこめかみをアイアンクローされているかのような、鈍い痛みが襲ってきます。

顔の形に依るものなので、もちろん個人差はあるんでしょうけど、これで不快感を覚えたユーザーは少なくないはず。

そんなときは、社外品のヘッドバンドと付け替えることで、簡単に解決することができます。

Meta純正のエリートストラップはかなりいいお値段するんですが、社外品のヘッドバンドでも十分に快適になれるので、まだ交換してないって方はお試しあれ。

フェイスクッションに隙間ができる問題を改善

MetaQuest3の接顔部であるフェイスクッションは一見、柔らかくてつけ心地が良さそうに見えます。

ですが実はこれ、日本人の顔の形にはフィットしづらい形状なんですよね。

あと、運動して汗をかいた時にこのクッションがしっかりと吸い取ってしまうことから、清潔度も気になるところ。

そんな問題は、フェイスクッションをまるごと交換してしまうことで、解決することができます。

以下の記事で紹介しているフェイスクッションは、純日本人顔の私の顔面にもぴったりとフィットし、ヘッドセット装着時の快適度がめちゃくちゃアップしました。

装着すると髪型が崩れる問題を改善

ゲームやるにしろ、動画を見るにしろ、何をやってもとにかく楽しいMetaQuest3でのVR体験。

夢中で遊びまくって、いざヘッドセットを外してみると、「髪型が逆モヒ状態」になっている問題。

「こんな髪型じゃ外を出歩けねーよ…」ってなります。

私は、VRで遊んだあとはキャップを被って出歩くようにしてるんですが(笑)、そうもいかないって方も多いでしょう。

そんな時に試してほしいのが、このインナーキャップ。

これを被ってからヘッドセットを装着することで、「逆モヒ」というバッドステータスをだいぶ軽減することができます。

また、汗をかいた時に吸い取ってくれるのも嬉しいポイント。

もちろん、オールバック的な髪型にはなりますが、逆モヒになるよりは100倍マシだと言えるでしょう。

コントローラーのストラップを改善

続いて気になったのが、純正コントローラーのストラップの付け外しがめんどくさい問題。

このストラップは、誤ってコントローラーをぶん投げてしまうことを防止するためのものなんですが、ぴろぴろと長いストラップを毎回付け外しするのがめんどくさいんです。

だからといって、付けないで遊ぶと手を動かす度にぶらんぶらんして邪魔なんですよね。

そんな問題は、この「ナックル型のストラップ」に変更することで解決できます。

コントローラーを持つときは、ベルトの内側にスッと手を通すだけなので非常に便利。

あと、ラバー製のカバーにもなっているので、そこら辺にぶつけやすいコントローラーを保護することもできます。

充電めんどくさい問題を改善

続いて私が目をつけたのが、「MetaQuest3の充電めんどくさい問題」です。

決して充電の持ちがいいとは言えないMetaQuest3に、毎回USBを抜き差しするのは面倒なだけじゃなく、コネクタの耐久性も気になりますよね。

あと、充電しながら遊んでいるときにコードを引っ掛けて、端子がバキッ!ってなっちゃわないかも心配・・・

そんなお悩みを解決してくれるのが、こちらのマグネット式のUSB-Cアダプター。

手持ちのUSBコードと、MetaQuest3の差込口にあらかじめこれらをセットしておくことで、、

コネクタ同士を近づけるだけでピタッとくっついてくれて楽なだけじゃなく、コードを引っ掛けて壊してしまう心配もなくなります。

MetaQuest3本体のループに通して使うことで、充電しながら遊ぶことも可能に。

そんなに高いものでもないのに、かなりのストレス軽減になるおすすめの一品です。

ちなみにこのコネクタには「 I型 」と「 L型 」がありますが、ヘッドセットの形状的に後者のタイプのものがおすすめです。

それとあわせてプレイしながら給電するための、長いUSBコードも持っておくのが吉。

ちなみに純正でないこのコードでも、普通にPCと接続してデータ転送することができます。(Meta純正のケーブルはめちゃ高いんです)

本体とコントローラーがかさばる問題を改善

さて、ラストはこちら。

本体とコントローラーが”かさばる”問題です。

MetaQuest3を使わないときは机の上においていたんですが、いかんせん頭に装着するものなので、それなりに大きさがあってやっぱり邪魔なんですよね。

なんとかならないものだろうか… と試行錯誤していたところ、それを解決してくれたのが、以下に紹介する「ヘッドホン用ハンガー」でした。

どうせなら、コントローラーも収納できるタイプのやつがいい! ってことで選んだのがこちら。

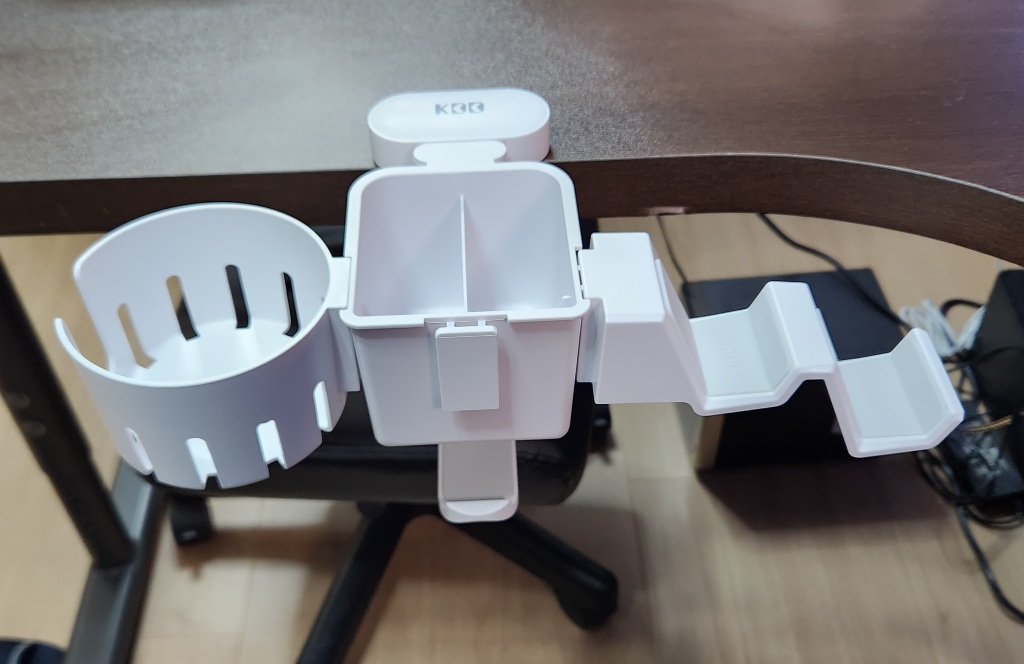

「回転式 5 in 1デスクオーガナイザー」ってやつです。

ご覧のとおり、ハンガー以外にも小物収納やら、カップホルダーやらいろいろついているやつ。

必ずしも全部のパーツを使う必要はなく、好きに組み合わせることができるので、レイアウトの自由度はかなり高いです。

コントローラーホルダーには、滑り防止のラバーがついているのもお気に入りのポイント。

本来は、PSとかXBOXとかのゲームパッドを置くようのやつなんだけど、これがMetaQuestのコントローラーでも意外にしっくりとくるんです。

ヘッドセット本体を引っ掛ける部分の”ツメが小さい”ものを選んだのもポイント。

実際にデスクに装着すると、このような感じになります。

パーツは多めだけど、クランプ式なのでがっしりと取り付けることができ安定感アリ。

ヘッドセットとコントローラーを乗せるとこうなる。

その他、上の小物入れにはスマホやらリモコンやらを入れられるのも便利。

さすがにこの位置にあるドリンクホルダーに飲み物は置きたくないので、電話で使うヘッドセットなどの小物を入れて使っています。

コントローラーを乗せた部分のアップ。

意外にフィットしてくれております。

下にあるヘッドホンハンガーにヘッドセット本体。

ちなみにこのパーツは360度回転するので、向こう側にむけてセットすることもできます。

ツメが小さいので、交換後のヘッドストラップもしっかりと保持。

まるでMetaQuest3のためにあつらえたかのように、ジャストフィットしているのがおわかりいただけると思います。

横から見るとこんな感じ。

これのおかげでデスクの上をすっきりとさせることができました。

これ以外にもVRヘッドセット用ハンガーや、ヘッドホンハンガーをいろいろと探してみたんですが、現状これがベストの選択だったといっても過言ではないでしょう。

さいごに

そんなわけで今回は、MetaQuest3を使って感じた8つのデメリットをひとつずつ解消していく記事でした。

写真を見てもらうとわかる通り、どれも実際に私が使ってみて良いと感じたもののみを紹介しているので、いいなと思ったものがあったらぜひ試してみてくださいね。

それでは良いVRライフを!

▼ その他のMetaQuestに関連する記事 ▼

コメント